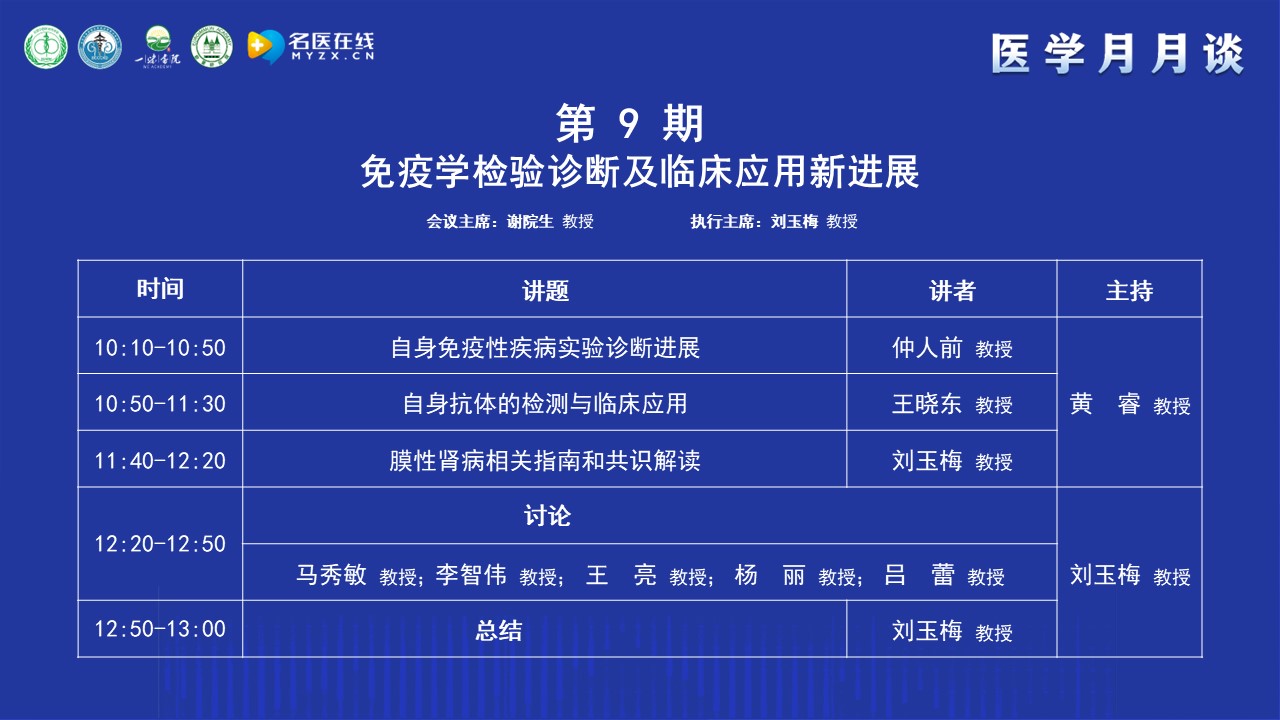

2025年9月5日,由北京中西醫(yī)結合學會舉辦的《醫(yī)學月月談(第9期)——免疫學檢驗診斷及臨床應用新進展》于線下(新疆)線上同步舉行。本次論壇由北京中西醫(yī)結合學會腎臟病專業(yè)委員會主任委員、北京中西醫(yī)結合腎臟疑難病會診中心主任、北京大學航天中心醫(yī)院腎內科主任醫(yī)師特聘教授、解放軍總醫(yī)院及南開大學醫(yī)學院博士生導師謝院生教授擔任大會主席,新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院劉玉梅教授擔任大會執(zhí)行主席,新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院黃睿教授和新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院劉玉梅教授擔任大會主持人,原上海長征醫(yī)院仲人前教授、新疆醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院王曉東教授、新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院劉玉梅教授作為講課嘉賓,新疆醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院馬秀敏教授、新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院李智偉教授、新疆醫(yī)科大學第五附屬醫(yī)院王亮教授、新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院楊麗教授、新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院呂蕾教授作為本次大會的討論嘉賓。

致辭嘉賓謝院生教授

謝教授代表北京中西醫(yī)結合學會腎臟病專業(yè)委員會、北京中西醫(yī)結合腎臟疑難病會診中心以及一味書院對各位專家、各位同仁及各位朋友參加第9期“醫(yī)學月月談”的學術交流活動表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。

謝教授簡單介紹了“醫(yī)學月月談”的前身“腎病月月壇”的歷史,“腎病月月壇”是在疫情防控期間開展的線上學術交流活動,以腎臟病或系統(tǒng)性疾病腎損害的診治為主,每期一個主題,形式和內容都很受歡迎。為了讓更多的人受益,升級為“醫(yī)學月月談”。“醫(yī)學月月談”秉承“腎病月月壇”的優(yōu)良傳統(tǒng),聚焦醫(yī)學工作的熱點和難點,以臨床需求為導向,以解決臨床問題為目的,每月主辦1-2次線下和線上相結合的醫(yī)學交流活動,線下在全國的城市輪流舉辦,已相繼在北京、沈陽、上海、南京、武漢、福州等地成功舉辦8期醫(yī)學月月談。本期醫(yī)學月月談的主題是免疫學檢驗診斷及臨床應用新進展,非常榮幸的邀請到新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院檢驗科主任劉玉梅教授作為本期的執(zhí)行主席,相信本期月月談將在劉教授的引導下,在各位專家們的大力支持下,取得圓滿成功。

致辭嘉賓劉玉梅教授

首先,感謝謝教授介紹和邀請,感謝在場各位專家能夠參加此次醫(yī)學月月談活動,也非常感謝北京中西醫(yī)結合學會將本次醫(yī)學月月談交給新疆自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院檢驗科主辦,歡迎各位同道前來參加此次學術交流會議。

自身免疫性疾病一直是臨床診療的重點和難點,從最常見的類風濕關節(jié)炎、系統(tǒng)性紅斑狼瘡,到罕見的自身免疫病,其精準診斷、病情評估、療效監(jiān)測及預后判斷無不對臨床實驗室的檢測能力提出極高的要求。近年來檢驗技術發(fā)展日新月異,檢測儀器飛速發(fā)展,作為檢驗人,我們認識到,先進的檢驗技術本身并非最終目的,其真正的價值在于轉換為對臨床診療實踐的有力支撐。

為此,本次會議特邀領域內資深專家,為我們講解自身免疫疾病的診斷和治療新進展,相關指南和共識解讀,實驗診斷進展分享等內容。希望這次會議不僅是一次知識的更新,更是一次思維的碰撞,一場連接實驗室與臨床診斷的橋梁搭建會。最后,再次感謝各位專家,各位同仁對本次會議的支持,謝謝大家。

演講嘉賓仲人前教授

講題:自身免疫性疾病實驗診斷進展

自身抗體檢測推動了自身免疫病的精準診療和分型,現已拓展應用于腫瘤、神經疾病等領域;檢測技術的規(guī)范化與標準化是實現其臨床價值的關鍵。

仲人前教授首先介紹,自身免疫病源于免疫失調導致的宿主組織損傷。目前已明確100多種自身免疫病,可累及全身各個系統(tǒng)。發(fā)病率逐年攀升,女性人群患病率高達13%。這類疾病臨床表現復雜、異質性強、診斷困難、多數疾病無法治愈且需要終身治療。因此,早期診斷和干預對改善患者預后至關重要,自身抗體則是實現早期診斷的核心指標。國際上對自身抗體的研究始于20世紀40-50年代,我國自80年代起系統(tǒng)跟進。隨著研究深入,眾多自身抗體已被納入各類指南與分類標準,部分抗體還被證實具有致病性,可直接參與組織損傷。

仲教授結合豐富的臨床及實驗室工作經驗,分享了對自身免疫病實驗診斷中的5點重要心得體會。首先,早期分類標準側重臨床表現。隨著自身抗體不斷發(fā)現,如特發(fā)性炎性肌病等疾病的分類標準已將自身抗體納入核心條目,部分亞型(如抗合成酶綜合征、抗MDA5陽性皮肌炎)直接依據抗體劃分。自身抗體的發(fā)現一定程度上推動了疾病分類標準的不斷更新與疾病亞型的精細劃分。第二,疾病的分類標準并不等同于診斷標準。分類標準主要用于臨床研究,強調患者同質性;而診斷標準則面向日常診療,需覆蓋不同臨床表型與疾病嚴重程度,突出個體化。因此,部分尚未納入分類標準的新抗體,如類風濕關節(jié)炎(RA)中的抗波形蛋白、抗絲狀蛋白抗體,對RF、抗CCP陰性患者具有重要補充價值。第三,自身抗體檢測方法選擇要適宜。間接免疫熒光(IIF)是ANA篩查的首選方法。進一步可通過免疫印跡、ELISA、化學發(fā)光免疫測定(CLIA)進行靶抗原確認和抗體水平定量。第四,自身抗體參考物質還不多。目前我國允許收費的自身抗體項目共159種,但具有國際標準參考物質的抗體數量有限,商品化試劑多以企業(yè)標準為主,導致不同廠商定量結果單位不一、換算困難、可比性低。在缺乏國際統(tǒng)一標準的情況下,實驗室必須嚴格遵循所使用試劑說明書進行結果判讀與報告。第五,自身抗體應用范圍廣。除了系統(tǒng)性及器官特異性自身免疫病,自身抗體在腫瘤、免疫檢查點抑制劑相關不良反應、自閉癥等非傳統(tǒng)領域也顯示出預測與診斷潛力,應用范圍仍在不斷擴展。

最后,仲教授提示,實驗室開展自身抗體檢測時,應密切關注國家醫(yī)保、收費及監(jiān)管政策,依據最新指南與分類標準合理組合檢測項目,采用最佳檢測方法完成自身抗體的篩查、確認和定量,為臨床提供可靠、可解釋的檢測結果,從而真正發(fā)揮自身抗體在早期診斷與個體化治療中的價值。

演講嘉賓王曉東教授

講題:自身抗體的檢測與臨床應用

見微知著——自身抗體引領自身免疫病的全程精細化管理。

王曉東教授圍繞 “自身抗體檢測及臨床應用” 展開分享,系統(tǒng)梳理自身免疫病特征、多類抗體檢測邏輯與臨床價值,強調抗體組合檢測及跨學科協作對精準診療的重要性。

王教授指出,自身免疫病超 100 種,核心是累及全身組織器官且機體產生特異性自身抗體,血清檢測是診斷關鍵。常見疾病中,系統(tǒng)性紅斑狼瘡有蝶形紅斑、多器官損傷,皮肌炎以上眼瞼水腫性紅斑為特點,硬皮病會出現 “面具臉”。

抗核抗體檢測常用 “間接免疫熒光初篩 + 陽性后靶抗原確認” 策略。核均質型中,雙鏈 DNA抗體是系統(tǒng)性紅斑狼瘡標志抗體,需定量檢測(定量結果與疾病活動性尤其狼瘡腎相關),組蛋白陽性多為藥物誘導性狼瘡;核粗顆粒型的 U1RNP 是混合性結締組織病的診斷標志物,Sm 抗體是系統(tǒng)性紅斑狼瘡標志性抗體;核細顆粒型的 SSA、SSB 對應干燥綜合征;抗著絲點抗體對應局限皮膚型系統(tǒng)性硬化病(如 CREST 綜合征),sp100 抗體用于原發(fā)性膽汁性膽管炎的補充診斷;核膜型gp210抗體用于原發(fā)性膽汁性膽管炎(尤其抗線粒體 M2 型陰性時)的補充診斷,聯合相關抗體檢測可提升診斷效果;核仁型 Scl-70 抗體對應彌漫皮膚型系統(tǒng)性硬化病。

細胞質相關抗體方面,胞漿均質型核糖體 P 蛋白是系統(tǒng)性紅斑狼瘡的標志性抗體,腦脊液陽性提示狼瘡精神癥狀;胞漿顆粒型抗線粒體 M2 型(AMA-M2)是原發(fā)性膽汁性膽管炎的核心診斷標志物(陽性率約 93%),抗 Jo-1 抗體(屬抗氨基酰tRNA合成酶抗體譜)對多發(fā)性肌炎、抗合成酶綜合征特異性強;胞漿纖維型相關抗體關聯局限皮膚型系統(tǒng)性硬化病、雷諾現象。

其他關鍵抗體中,抗中性粒細胞胞漿抗體分 cANCA和 pANCA。其中cANCA對應 PR3,多見于肉芽腫性多血管炎(GPA);pANCA對應 MPO,多見于顯微鏡下多血管炎(MPA)。抗心磷脂抗體與 β2 糖蛋白 1 抗體關聯抗磷脂綜合征(如習慣性流產)及自身免疫性血栓;抗 MCV 抗體(抗突變型瓜氨酸化波形蛋白抗體)可補充診斷類風濕關節(jié)炎;自身免疫性肝病相關抗體各對應不同分型(如抗平滑肌抗體對應 1 型自免肝,抗肝腎微粒體抗體對應 2 型自免肝,pANCA 對應原發(fā)性硬化性膽管炎)。

最后,王教授強調自身抗體檢測需結合患者臨床表現綜合判斷,避免過度“拆分檢測”,自身免疫性疾病診斷較為復雜,要盡量篩查全面防漏診,同時感謝聽眾聆聽。

演講嘉賓劉玉梅教授

講題:膜性腎病相關指南和共識解讀

新版CKD指南推動精準分層管理,抗PLA2R抗體指導膜性腎病無創(chuàng)診療。

劉玉梅教授從三個方面詳細介紹了膜性腎病的相關內容。劉教授首先對2024版改善全球腎臟病預后組織(KDIGO)慢性腎病評估與管理臨床實踐指南的更新內容進行了分享。2024版KDIGO指南對慢性腎臟疾病(CKD)的識別與評估、CKD患者的風險預測以及延緩CKD進展及其并發(fā)癥的管理等內容進行了更新,從CKD的診斷、評估和管理多個方面進行了全面指導,為腎臟病領域的臨床醫(yī)生、護理人員、營養(yǎng)師和患者提供了實用性非常強的推薦和實踐要點。劉教授指出,指南的更新凸顯了部分檢驗項目和方法(胱抑素C、尿白蛋白/肌酐、即時檢測(POCT)等)在CKD的診斷、評估和管理中的作用,檢驗人員應熟悉指南,更好地為臨床診療提供支持。

膜性腎病是一種因免疫復合物在腎小球上皮細胞下沉積引起的免疫性疾病,是成人腎病綜合征最常見的病因之一。膜性腎病臨床表現不一,主要表現為腎病綜合征、深靜脈血栓、免疫功能低下等癥狀。根據發(fā)病原因膜性腎病可分為原發(fā)性膜性腎病和繼發(fā)性膜性腎病兩類。劉教授從膜性腎病的發(fā)病機制、診斷、管理等方面對膜性腎病進行了詳細講解。其中,抗磷脂酶A2受體抗體(抗PLA2R抗體)是原發(fā)性膜性腎病高靈敏性、高特異性血清學標志物,對于原發(fā)性膜性腎病的診斷、疾病評估和監(jiān)測、疾病預后預測、風險分層以及治療指導等方面都具有重要價值。目前指南推薦間接免疫熒光和酶聯免疫吸附兩種方式對抗PLA2R進行檢測,在排除了繼發(fā)因素之后,梅奧實驗室推薦了兩種抗PLA2R抗體檢測策略,一種是先進行ELISA檢測,ELISA>20RU/mL時可診斷為pMN,當2RU/mL≤ELISA≤20RU/mL時,結合IIFT可診斷pMN;另一種是先進行IIFT篩查,陽性情況下結合ELISA≥2RU/mL也可診斷pMN。抗1型血小板反應蛋白7A域抗體(抗THSD7A抗體)是抗PLA2R抗體陰性患者中重要的自身抗體,被認為與腫瘤的發(fā)生相關。此外,膜性腎病除了血清抗PLA2R抗體、抗THSD7A抗體檢測之外,還會涉及尿常規(guī)、24小時尿蛋白定量、肝功能、血脂、血凝、腎功能、補體、自身抗體等多個方面的實驗室檢測。最后,劉教授提示,作為檢驗人員,需實時跟進最新的醫(yī)學指南和共識,掌握新的檢測方法和手段,更好地幫助臨床進行疾病管理。

【專家觀點薈萃】

提問1:在 DRG 制度下,檢驗工作量大幅下降,從未來發(fā)展角度,檢驗科如何延伸價值、成為臨床診斷顧問,同時做好成本管家?

馬秀敏教授:DRG 實施費用控制后,部分臨床醫(yī)師在檢驗項目開具方面存在不規(guī)范現象。檢驗人員應從傳統(tǒng)后臺支持角色轉向臨床一線,依據國家診療指南指導合理開具檢驗項目,既要避免關鍵項目遺漏,也要減少重復檢測。同時,可針對高危人群或有健康焦慮的患者,在體檢中開展合規(guī)的篩查項目,例如腫瘤早篩項目可參考 2023 年湖北省發(fā)布的腫瘤體檢早篩指南,在滿足患者健康需求的同時實現價值延伸。

王亮教授:以新冠合并感染及NGS檢測實踐為例,傳統(tǒng)診斷模式易導致病情延誤并增加無效抗菌藥物使用。而精準檢測技術如基于FISH技術的耐藥基因檢測、NGS檢測等,能夠有效縮短患者住院周期并降低醫(yī)保基金消耗,與DRG倡導的 “精準診療” 理念高度契合。檢驗科需深入挖掘檢驗技術與DRG付費機制的契合點,通過精準檢測優(yōu)化整體診療流程。

李智偉教授:隨著 DRG在全國范圍內全面實施,檢驗科需從 “通過多開項目增加收入” 的傳統(tǒng)模式轉向 “以患者為中心” 的新型服務模式。具體措施包括:精準掌握各類檢驗項目的臨床意義,依據病情需求選擇必要項目;聯合臨床科室制定更多專家共識,規(guī)范檢驗項目使用;實施成本精細化管理,如優(yōu)化人員配置、減少試劑浪費、集中開展樣本量少且技術難度高的項目;升級實驗室信息系統(tǒng),建立檢驗項目數據庫并引入人工智能技術,輔助臨床合理選擇項目;積極參與臨床多學科會診(MDT),普及檢驗專業(yè)知識。

楊麗教授:DRG 制度在實現患者低成本高效診療方面具有積極意義,但也給檢驗行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。檢驗人員需結合疾病診療指南,綜合分析患者檢查資料,主動加強與臨床的溝通交流。這一過程既能化解潛在的溝通矛盾,又能提升檢驗質量,確保檢驗結果切實服務于臨床診斷,通過 “引領臨床決策” 實現自身價值延伸。

呂蕾教授:建議與臨床科室共同設計慢性病(如高血壓、糖尿病、腫瘤)隨訪檢測項目,并在信息系統(tǒng)中設置開單預警功能,如到期自動提醒。同時,通過科普宣教向腫瘤患者傳遞規(guī)范檢測知識,緩解其健康焦慮,減少不必要的檢測項目,在保障診療規(guī)范性的同時控制醫(yī)療成本。

問題2:實驗室面臨 ISO 15189(《醫(yī)學實驗室—質量和能力的要求》,是國際標準化組織發(fā)布的醫(yī)學實驗室質量與能力建設核心國際標準)復評審,部分實驗室存在 “為過評審而做表面工作” 的情況。除遵循 ISO 15189 外,如何管好實驗室質量?尤其如何確保免疫學指標檢測質量?

馬秀敏教授:檢驗質量管控不應淪為 “為獲取認證而進行表面工作” 的形式主義。其核心在于自覺遵守行業(yè)規(guī)范與操作標準,例如國外實驗室通過 TYPE 認證時,雖流程簡潔但嚴格遵循 “怎么做就怎么記錄” 的原則,無形式主義傾向。實驗室無需依賴認證機制的外部監(jiān)督,應主動按標準開展操作,特別是青年檢驗人員需充分發(fā)揮專業(yè)素養(yǎng),養(yǎng)成規(guī)范操作的職業(yè)習慣。

王亮教授:實驗室質量管理的關鍵在于管理體系的 “有效運行”。在建立完善體系框架后,需通過常態(tài)化監(jiān)督及時發(fā)現問題,并運用 PDCA(計劃-執(zhí)行-檢查-處理)循環(huán)機制持續(xù)改進,避免 “發(fā)現問題而不跟進解決” 的管理失效現象。針對免疫學指標檢測波動較大的特點,應強化風險管理評估,提前識別潛在風險并采取措施縮小其影響范圍。同時需區(qū)分分析前、分析中、分析后不同階段的管理重點,實施精細化管控。

李智偉教授:ISO 15189作為國際通用標準,對實驗室規(guī)范化建設具有重要指導意義,其最新版本為 2022 年第四版,整合了即時檢驗(POCT)要求并強化風險管理。該標準通過明確技術標準依據、統(tǒng)一操作流程、推動管理層理念轉變等方式提升實驗室管理水平。以設備保養(yǎng)為例,按 ISO 15189 要求督促廠家制定年度保養(yǎng)計劃,既能規(guī)范自身操作,也能推動設備供應商提升服務質量。管理評審應保證充足時間進行透徹梳理,建議每月開展一次,針對發(fā)現的問題實施針對性改進。部分實驗室的質量問題源于 “鉆規(guī)則空子” 的投機行為,而非標準本身存在缺陷,因此必須杜絕投機心理,確保規(guī)范要求落地執(zhí)行。

問題3:自身免疫性肝病關聯的實驗室診斷和質量控制,需把握哪些核心要點?

楊麗教授:首先是人員因素控制,通過系統(tǒng)培訓與定期考核減少操作的主觀差異,例如間接免疫熒光檢測的結果判讀環(huán)節(jié)。應定期開展人員比對試驗,確保關鍵操作步驟如洗板流程、試劑濃度配制等符合規(guī)范要求。其次是質控體系管理,優(yōu)先參與室內質量控制和室間質量評價;對于無商用質控品的項目,可篩選陽性患者樣本制備自制質控品,持續(xù)監(jiān)控檢測質量穩(wěn)定性。

呂蕾教授:不同檢測方法(間接免疫熒光法、免疫印跡法、化學發(fā)光法等)應采用 “互補而非替代” 的應用策略。其中間接免疫熒光法抗原譜系豐富,適用于初篩但結果判讀主觀性較強;免疫印跡法可批量確認抗原組分但敏感性有限;化學發(fā)光法敏感性高,適用于疾病活動度相關抗體(如抗dsDNA 抗體、抗MDA5抗體等)的檢測。檢驗人員需主動與臨床醫(yī)師溝通各類方法的優(yōu)劣特點,避免因 “方法學差異導致結果矛盾”,確保檢測結果的準確性與一致性。

最后,劉玉梅教授對本次論壇進行了總結。各位專家圍繞自身抗體檢測、間接免疫熒光結果解讀、疾病指南共識、實驗室檢查及質量控制等方面展開了深入分享。討論環(huán)節(jié)聚焦于實驗室管理、自身抗體檢測技術、自身免疫性疾病診斷及質量控制等具體問題,與會者均表示受益匪淺。希望通過論壇學習,能夠提高我們的實驗室檢測的質量,切實為臨床診斷和治療提供有力支持。

總結過后,劉教授對所有與會的講者、點評討論嘉賓、聽眾及工作人員表示誠摯的感謝,感謝講者及點評嘉賓的無私分享,感謝工作人員的辛苦付出。至此,本期論壇成功落下帷幕。

下期內容更精彩,期待我們下次再相聚!

↑↑掃描上方的二維碼,觀看精彩會議回放↑↑

【會議紀要】“2025中華醫(yī)學會雜志社檢驗醫(yī)學能力提升項目-自身免疫實驗室診斷案例展演”東部區(qū)域活動圓滿落幕

【會議紀要】“2025中華醫(yī)學會雜志社檢驗醫(yī)學能力提升項目-自身免疫實驗室診斷案例展演”東部區(qū)域活動圓滿落幕

中國北京朝陽區(qū)北辰東路8號北辰時代19層

中國北京朝陽區(qū)北辰東路8號北辰時代19層 京公網安備 11010502031121號

京公網安備 11010502031121號